Интервью

— Валерий Александрович, перед нами лежит ваша новая книга — только что изданные небольшим тиражом «Воспоминания». Это очередной итог на жизненным пути, который совпадает с еще одной важной годовщиной. Ровно пятьдесят лет назад вы сделали первое осознанное приобретение в вашу коллекцию.

— Да, вот такой печальный юбилей. Вы спросите, почему печальный? Эти 50 лет проскочили, может, не как одно мгновение, но достаточно быстро. И когда я писал книгу, то, конечно, было очень радостно, а с другой стороны, и очень грустно вспоминать, как всё происходило. Грустно, прежде всего, потому, что я остался один из плеяды старейших советских коллекционеров, которые начали собирать в послевоенное время, после смерти Сталина в 1953 году, эта дата как рубеж. Я был моложе их, но принадлежал к их числу, они меня приняли, так сказать, в свой круг.

— Что подтолкнуло вас к началу осознанного коллекционирования?

— В 1970‑м году я купил первую работу в коллекцию — картину Владимира Вейсберга. Но это не значит, что у меня до 1970 в доме не было картин. В квартире работы находились на «повисении». Художники давали их с надеждой, что кто-то может увидеть их у меня на стене и захочет приобрести. Тогда рынок только начинал еще свои движения, комиссионные магазины работы современных художников не брали, никаких салонов не существовало. Оставались любители, в основном из научно-технической среды — академики, или врачи высокого ранга, работающие, как Абрамян, на двух кафедрах, или Блохин, и Иоселиани… А в общем, особенно никто не хотел покупать современные работы. Все любили получать их в дар. Мне же подарки были не нужны по многим причинам, — я зарабатывал деньги, равные примерно пяти-шестикратной зарплате министра культуры. В каких издательствах я только не работал, начиная от какого-нибудь «Атомиздата» и заканчивая издательством «Знание», издательством «Мир» и, конечно, в «Мелодии». Мне в голову не приходило просить, чтобы дарили вещи, я старался покупать.

— Приобретение картины Владимира Вейсберга — это была случайность или чем-то предопределенный выбор?

— Эта работа Вейсберга 10 лет назад, к сожалению, сгорела полностью в моей квартире на Кутузовском. В том пожаре погибло около 10 работ.

Возвращаясь к истории покупки Вейсберга, всё произошло благодаря Володе Немухину, с которым мы дружили 48 лет, он был самый близкий мой друг. Подчеркиваю: не я его самый близкий друг, а он мой самый близкий друг (есть некоторая разница). Тогда он сказал мне, что еще неизвестно, кто будет признан в мировом искусстве, а Вейсберг уже художник, вошедший в историю искусства страны, и перспективы у него большие. Так я начал собирать шестидесятников, вовсе не двадцатые и, тем паче, не десятые годы. Ну, и поехало, и поехало.

— То есть ваша коллекция началась с работ современников, ваших друзей.

— Началось абсолютно с современников. Но, предваряя вот эту историю с покупкой, была еще предыстория. Волею случая в пионерском лагере, когда мне было где-то 14–15 лет, я познакомился с ребятами, которые потом составили знаменитую группу художников-кинетистов «Движение». Это Франсиско Инфанте, это Степанов, это Галкин. Инфанте был вожатым отряда, а я был у него заместитель. Это странное совпадение, которое тоже в какой-то степени меня стало ориентировать.

Вторая ситуация связана с Виталием Комаром, с которым я познакомился, когда мне было 15, ему 17. Тоже совершенно случайное знакомство, через одного моего приятеля. Вот так я оказался вовлечен в то, что называют московским андеграундом. В этой среде тогда не было никакого снобизма, все друг другу говорили: «Ты гений! Ты гений!» «И ты гений!» «И ты гений!» Льстили друг другу как могли, втайне иногда презирая друг друга, бывало и так.

— Вы стали приобретать работы, поддерживая таким образом людей того художественного круга, с которым тесно соприкасались. Как дальше развивалась ваша коллекция?

— Постепенно на стенах квартиры я стал замечать дырки, то есть незаполненные какие-то места. Я продолжал покупать у ребят, цены были смешные. Когда Комар и Меламид уезжали в семидесятые годы (по-моему, в 1977‑м они уехали), то Комар продавал работы по 5 рублей. А Миша Рогинский — почти классик, хотя я к нему отношусь не очень просто, скажем так, был просто счастлив, если давали 40–50 рублей за картину. Володя Немухин — 100 рублей. Ну, что касается Рабина или Вейсберга, там была особая ситуация, они стоили дороже.

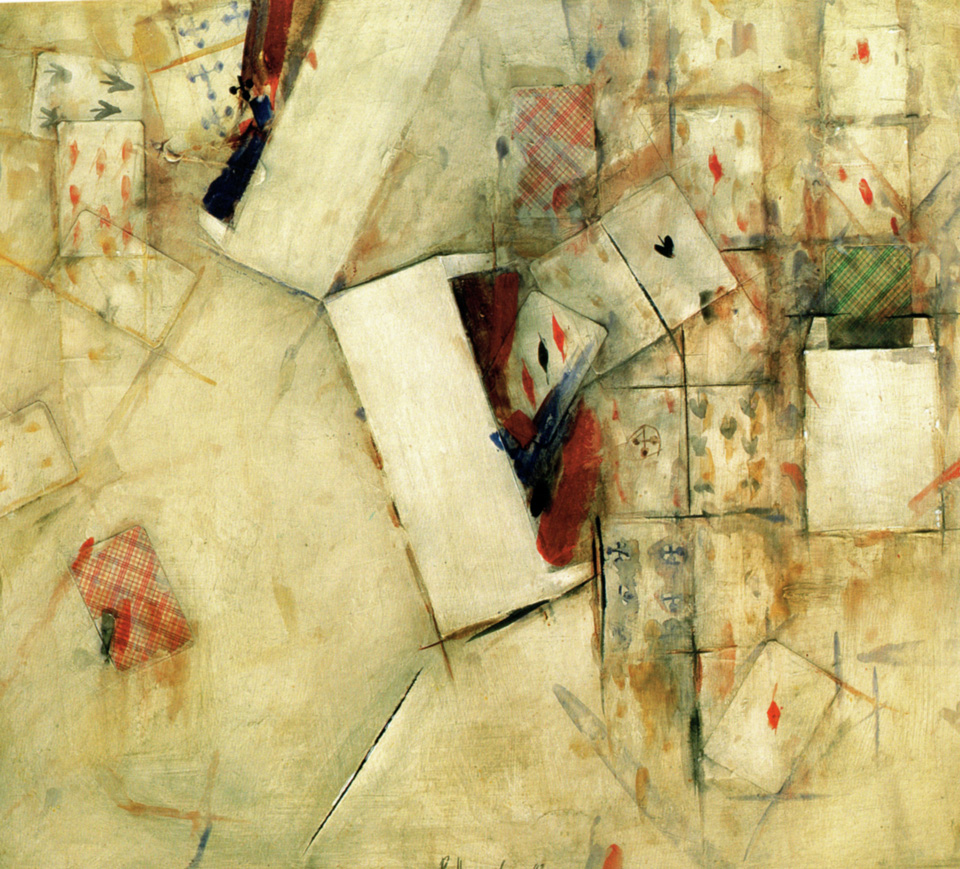

Затем, — все-таки я окончил искусствоведческий факультет и защитил диплом по теме «Проблемы синтеза эпохи модерна в русском искусстве», — потянуло к тому, что изучал, захотелось что-то из 1900‑х, 1910‑х годов. Ну и, вероятно, тогда единственный источник для того, чтобы их приобрести, был комиссионный магазин на улице Димитрова (Якиманке). Было еще несколько других магазинов всякого рода, но там живопись была эпизодически, в основном все-таки торговали прикладным искусством. Хотя на Колхозной, например, европейской живописью торговали на вес. По-моему, килограмм стоил 20 рублей (без рам). Да, вот такие смешные времена. А сколько всего этого было в послевоенные годы! Я этого не видел, я родился в 1945‑м, мне рассказывали Володя Немухин и коллекционеры, которые были еще старше в два раза, чем Немухин, мои учителя — Рубинштейн, Торсуев и так далее.

А все-таки основной магазин был «Якиманка» и, придя туда, естественно, я стал как-то более или менее присматриваться и вдруг вижу: несколько прекрасных совершенно рисунков Павла Варфоломеевича Кузнецова, его туркестанской серии, какие-то фантастические птицы типа павлинов в клетках, какие-то арыки замечательные, в основном черно-белые, но большие рисунки. Вот с них и началось движение туда, в сторону символизма.

///

— И так эти увлечения определили два основных, магистральных направления развития вашей коллекции — шестидесятники и голуборозовцы. А когда вы начали собирать так называемый левый авангард: Ларионова, Гончарову, Малевича — они появились в коллекции позднее?

— В магазинах тогда работ этих художников не было, их не брали. Невозможно было отдать на реализацию Ларионова или Гончарову, никакого Бурлюка, ни Давида, ни Владимира. Голуборозовцев — тоже брали с большим трудом: Крымова брали, Уткин был не нужен никому. Сапунова с Судейкиным брали, а какие-нибудь братья Милиоти никому не нужны были абсолютно.

А где можно было найти работу супрематизма? Только у наследников. И тогда я познакомился с дочерью Лентулова, с четвертой женой Фалька, с семейством Родченко, с семейством Древиных, с семейством Митуричей-Хлебниковых и так далее. Но это уже был другой источник совершенно. Потому что на рынке ничего этого не было.

— Но это был самый прекрасный источник, потому что работы попадали непосредственно из семей художников.

— Да, и источник прекрасный, и вещи были замечательные, но там были несколько другие цены уже не комиссионные, потому что подступил тот самый знаменитый 1981 год, выставка «Москва–Париж» и затем череда других. Все поняли ценность этого искусства. Оно стало модным. И тогда уже цены возросли где-то, я думаю, от 10 до 50 раз. Наступает 1985–86 год, начались продажи на «Сотбис», «Кристис», и цены еще больше взлетели — от 100 до 1000 раз. Кстати, вот пример: купленная у Марианны Лентуловой в 1975 году работа Лентулова 1909 года, стоила тогда 1000 рублей, а сейчас стабильные 3 миллиона долларов. И уже в девяностые годы она была 3 миллиона долларов.

— И к этому периоду как раз относится возросший интерес к вашей коллекции и начало вашей выставочной деятельности.

— Да, в середине восьмидесятых годов вышла статья в журнале Life о нашей коллекции с Мариной, и тогда мы уже много давали на выставки.

— Мода на искусство авангарда и повышение цены повлияли на отношение к этому искусству. Возрос спрос. Сейчас очень активно обсуждают огромное количество подделок на рынке. Это началось уже тогда?

— Нет, раньше, с конца шестидесятых — начала семидесятых годов, с брежневского периода с его негласным лозунгом «обогащайтесь». Музейная экспертиза была весьма условная. А как только наступил период рубежа семидесятых-восьмидесятых, буквально с каждым годом процент фальшивок рос, дойдя в 1995 году до 75 % рынка. 75 % рынка, это я вам гарантирую, — были фальшивки. Существовало несколько школ, подделывающих авангард: питерская школа, они писали практически все с оригиналов, то есть из запасников, сидели там, копировали и потом продавали; киевская школа, которая подделывала всех крупных киевских художников, начиная с Мурашко, Богомазова, Петрицкого, Ермилова, et cetera; московская школа, которая подделывала буквально все, но, как правило, с репродукций, поэтому гораздо легче определить подделку. Мало того, выдумывали художников, чьи фамилии фигурировали в истории искусства, а работ которых не осталось ни одной практически. Например, Анна Абелевна Каган, она же Хая Каган, — от нее ничего не осталось, а появилось около ста работ — темпера, масло, все что угодно. Была такая Нина Коган, которая тоже была в Витебске, от которой почти ничего не осталось, кроме трех-четырех театральных вещей.

— И очень мало кто в этом разбирался…

— Те, кто разбирался, как правило, были замешаны в этом бизнесе. Я не хочу называть фамилии. Но я скажу только одно, что самый крупный специалист тогда, в семидесятые-восьмидесятые годы, считавшийся наиболее авторитетным экспертом, он был замешан во всем этом.

— Но вы тогда уже могли отличить подделку?

— У меня все-таки два образования. Первое образование — художественное, и я чувствовал материал, понимал манеру письма. Потому что это кажется, что Малевич, там, все простенько, — ни черта там не простенько. Там кладка цвета идет не раскраской, он валиком таким работал. Второе все-таки было искусствоведческое образование, и оно заставляло меня, если я даже не знал художника, влезать во все, смотреть изданные по нему монографии, альбомы и так далее. Кстати, именно поэтому меня легко восприняли коллекционеры пятидесятых годов, включив меня не по возрасту, а по знаниям в свой ряд. Я помню, как Соломон Шустер притаскивал к Якову Евсеевичу Рубинштейну огромное количество бог знает чего. И вот мы садились с Яковом Евсеевичем и где-то пять-шесть часов разбирали картины. Что-то было то, что-то было совсем не то…

Сейчас все обсуждают выставку в музее Людвига в Кёльне «Русский авангард — оригиналы и подделки». Много чуши всякой выдумывают: чуть ли не половина его коллекции якобы — подделки… По моим представлениям, там максимум 30–40 работ недостоверные. Причем, опять, это не просто подделки. Есть вещи, которые приписываются тому или иному художнику известному, а принадлежат менее известным художникам. Это надо разбираться, понимаете?

— Как вы считаете, после выставки в музее Людвига, ряда исследований, публикаций, научной конференции что-то изменится на рынке?

— Я знаю только одно — что это как можно быстрее замнётся все. Рынок не заинтересован в скандале. Рынок и так сейчас дышит на ладан и ему нежелательно недоверие к нему даже в том случае, когда оно абсолютно оправдано. Об этом будут знать специалисты, искусствоведы. Но галереи, музеи это замнут, и каких-то больших выводов из этого не будет, кроме тщательности атрибуции, конечно.

— Валерий Александрович, возвращаясь к теме вашей коллекции и ваших собственных планов. Расскажите, пожалуйста, где можно будет увидеть ваши работы в ближайшее время.

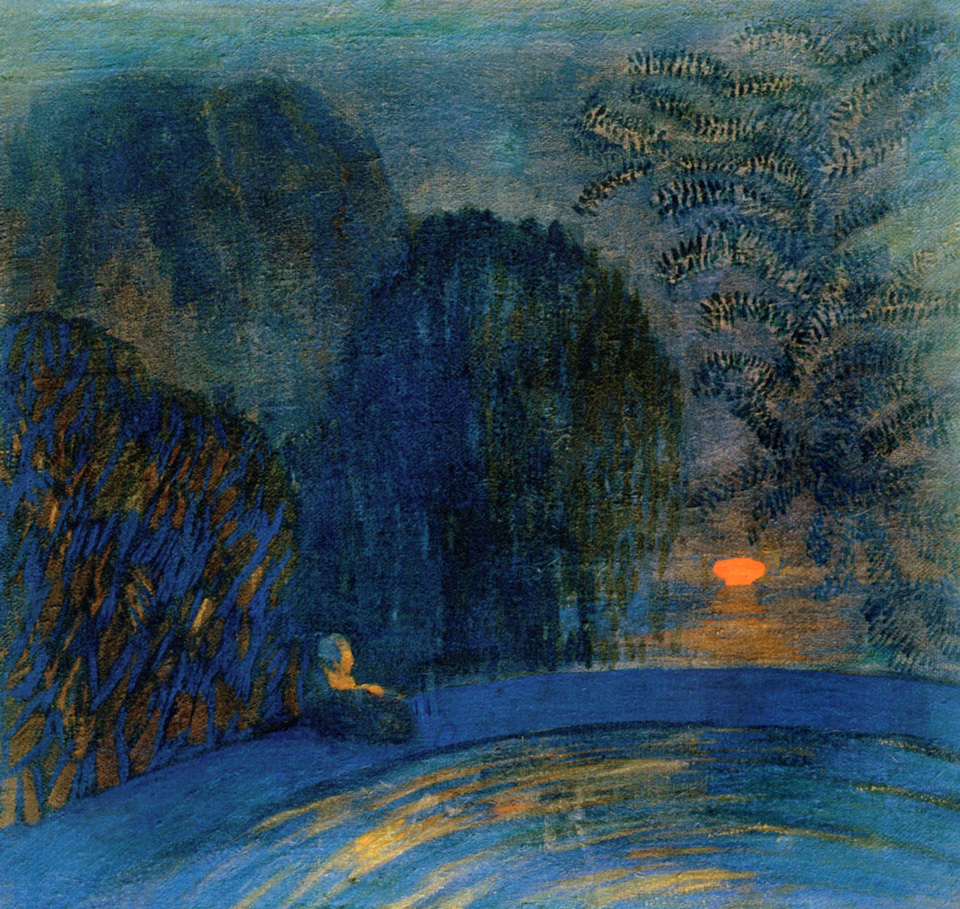

— Сейчас проходит выставка художников «Голубой розы» в художественном музее Саратова, она будет до конца апреля там. Моя мечта — создание музея символизма в Саратове, как это сделано во Франции в музее Мориса Дени.

А если говорить о другом моем плане, уже близком к реализации — это создание выставочного пространства для художников, с которых начиналась моя коллекция. Есть помещение и есть уже название — «Непокорные». Это будет не совсем галерея, там не будет никакой коммерческой деятельности. Два раза в году только выставки. Надеюсь, что я буду еще все-таки по возможности улучшать качество экспозиции и покупать. Надеюсь, что туда будут ходить студенты, художники…

— И постоянная экспозиция будет полностью посвящена шестидесятникам?

— Знаете, однажды Попков написал картину довольно интересную, ее выставили в Манеже, пришла Фурцева посмотреть, она очень ей понравилась, а там крыша, солнце светит вовсю, и лежит Попков узнаваемый, а рядом бутылка водки стоит. Она говорит: «Слушайте, такая замечательная картина, она мне так понравилась. А водка-то, — говорит, — при чем?» «Ну, люблю я, — говорит, — это очень». Так и я: ну, люблю я этих шестидесятников. Не буду я других выставлять, не хочу и все.

А если серьезно, мне важно подводить итоги. Поэтому эта книжка воспоминаний появилась, уже как какой-то предварительный итог моей жизни. Я вот коллекционерам отдал долг своей книгой «Коллекционеры», шестидесятникам, я считаю, должен отдать больший долг, потому что я их современник.